Tagtäglich sind Frauen weltweit Opfer von Gewalt – viele glauben, dies sei ein Problem „im Ausland“, „weit weg“ bzw. „halt nicht bei uns“. Doch das ist leider falsch. Die Realität zeigt ein anderes und sehr zu hinterfragendes Bild: Allein im Jahr 2025 wurden bereits elf sogenannte Femizide verzeichnet – also elf Frauen, die ihr Leben verloren haben, weil sie Frauen sind. Im Jahr zuvor waren es sogar 27. Hinzu kommen jährlich rund 15.000 verhängte Betretungsverbote – Zahlen, die verdeutlichen, dass das Thema längst kein Randphänomen ist. Doch was geschieht, wenn Betroffene keinen Ausweg mehr sehen, wenn Angst, Abhängigkeit oder Scham sie am Handeln hindern? Genau hier beginnt gesellschaftliche Zivilcourage: hinsehen, helfen, handeln.

Femizide – ein kurzer Exkurs

Nicht jeder Mord an einer Frau gilt automatisch als Femizid: Der Begriff selbst wurde von der Feministin Diana E. H. Russell geprägt und beschreibt die gezielte Tötung von Frauen durch Männer – weil sie Frauen sind. Das bedeutet, dass patriarchale Denk- und Verhaltensmuster des Täters eine zentrale Rolle spielen. Der Begriff Patriarchat stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Vaterherrschaft“ – eine Gesellschaftsform, die historisch von männlicher Dominanz geprägt ist. Diese zeigt sich sowohl in offen ausgeübter körperlicher Gewalt als auch in subtilen, tief verankerten Strukturen der Unterdrückung. Patriarchale Gewalt kann psychisch, körperlich oder sexualisiert auftreten – und jede Form davon muss als das erkannt werden, was sie ist: ein Angriff auf die Gleichberechtigung und die Menschenwürde.

Eine Studie des Österreichischen Instituts für Konfliktforschung untersuchte 137 Frauen- und Mädchenmorde in Österreich (IKF, 2023, Seite 148). Erschreckenderweise wurden 73 Prozent davon als Femizide klassifiziert – ein deutliches Zeichen dafür, dass patriarchale Gewalt kein Randthema, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem ist.

Hintergrund zum Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen

Der 25. November ist weit mehr als nur ein Datum – er steht weltweit als Symbol für Widerstand, Mut und den Kampf gegen Gewalt an Frauen. Zurück geht er auf drei Frauen: die Schwestern Patria, Minerva und María Teresa Mirabal. Diese drei haben ihr Leben geopfert, um für ein besseres Morgen zu kämpfen! Sie lehnten sich in der Dominikanischen Republik gegen die Diktatur von Rafael Trujillo auf und wurden dafür ihres Lebens beraubt: Nach monatelanger Folter wurden sie am 25. November 1960 brutal ermordet. Doch ihr Tod bewegt bis heute und gilt als Referenzpunkt einer globalen Bewegung.

Seit 1981 wird an diesem Tag international auf Gewalt gegen Frauen und strukturelle Ungerechtigkeiten aufmerksam gemacht. Im Jahr 1999 erklärten die Vereinten Nationen den 25. November schließlich offiziell zum „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ – ein Tag, der seither Millionen Menschen weltweit vereint.

Vor diesem historischen Hintergrund entstand 1991 die internationale Kampagne „16 Days of Activism Against Gender Violence“, initiiert vom Center for Women’s Global Leadership in den USA. Sie ruft jedes Jahr dazu auf, zwischen dem 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen, und dem 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, aktiv gegen geschlechtsspezifische Gewalt einzutreten. Mittlerweile beteiligen sich über 6.000 Organisationen in 187 Ländern an den „16 Tagen gegen Gewalt“, die jährlich unter einem neuen Schwerpunktthema stehen.

2024 lautete das Motto: „Every 10 Minutes, a Woman is Killed. #NoExcuse“ – ein eindringlicher Appell, der die weltweite Dringlichkeit des Problems verdeutlicht.

Auch in Österreich wird diese Kampagne mit großem Engagement getragen. Zahlreiche Veranstaltungen schaffen Bewusstsein, stärken Betroffene und setzen ein deutliches Zeichen für gesellschaftliche Veränderung.

E

in besonderer Höhepunkt war dabei der Flashmob am Platz der Menschenrechte, an dem wir von HOPE FOR THE FUTURE teilnahmen. Im Rahmen der Initiative „Stopp Sexkauf“ machten wir gemeinsam mit vielen anderen sichtbar, dass Gewalt an Frauen kein Randthema, sondern tägliche Realität ist. Der Flashmob wurde zu einem kraftvollen Symbol der Solidarität – laut, öffentlich und unübersehbar. Er zeigte, wie wichtig es ist, Gewalt gegen Frauen in den gesellschaftlichen Diskurs einzuschreiben und gemeinsam Haltung zu zeigen.

Trotz internationaler Bemühungen zeigen aktuelle Daten der Vereinten Nationen, wie tief verwurzelt Gewalt gegen Frauen noch immer ist. Besonders gefährdet sind Frauen, die eine geringe formelle Bildung haben, in ihrer Kindheit bereits häuslicher Gewalt ausgesetzt waren oder in einem Umfeld leben, in dem traditionelle Geschlechterrollen und Unterordnung der Frau als „normal“ gelten. Gewalt gegen Frauen ist kein isoliertes Problem einzelner Gesellschaften, sondern ein globales Muster, das auf patriarchalen Strukturen und Ungleichheit beruht. Der 25. November erinnert uns jedes Jahr daran, dass es nicht genügt, über Gewalt zu sprechen – wir müssen handeln. Es geht um Aufklärung, Solidarität und darum, eine Welt zu schaffen, in der Frauen in Sicherheit und Würde leben können.

Die Kriegswaffe Vergewaltigung

Krieg wird in Ländern wie Österreich oft vor allem mit Flucht und Migration in Verbindung gebracht – doch seine Folgen reichen weit darüber hinaus und bleiben oft unsichtbar. Sexuelle Gewalt, insbesondere Vergewaltigungen, gehört leider vielerorts zum grausamen Alltag bewaffneter Konflikte. Das Bonn International Center for Conversion (BICC), die Bildungszentrale für politische Bildung, stellt dazu eindrückliche Infografiken bereit, die dieses meist verborgene Wissen sichtbar und verständlich machen. Die aufgedeckten Kriegsverbrechen – etwa in Bosnien und Herzegowina in den 1990er-Jahren, im Kongo, in Ruanda, in der Ukraine, in Israel und in vielen weiteren Konfliktregionen – haben dazu geführt, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen seit 2008 mehrere Resolutionen verabschiedet hat, die sich gezielt mit sexueller Gewalt gegen Zivilistinnen und Zivilisten in Kriegsgebieten befassen. Als weiteres wichtiges Zeichen hat die UNO zudem das Amt einer Sonderbeauftragten für sexuelle Gewalt in Konflikten geschaffen – ein Schritt, der die internationale Verpflichtung unterstreicht, diesen systematischen Verbrechen entschlossen entgegenzutreten.

Reaktionen?

Im Jahr 2009 folgte die Resolution 1888, die für einen Zeitraum von zwei Jahren einen UN-Sonderbeauftragten für sexuelle Gewalt in Konflikten ernannte. 2010 schließlich forderte die Resolution 1960 den UN-Generalsekretär dazu auf, im Jahresbericht die Gruppen aufzuzählen, bei denen sexuelle Gewalt gegen Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten bekannt ist.

Betont werden sollte aber, dass Kriegsvergewaltigungen gleichzeitig auch eine Art an „Kriegswaffen“ dienen. Welche sich direkt gegen die Zivilbevölkerung richtet. Kriegsvergewaltigungen geschehen auch in den Reihen von Streitkräften oder bewaffneten Gruppen. Diese Fälle verdienen weltweite Aufmerksamkeit und Ahndungen.

Es braucht Zahlen, aber auch die Bedeutung dahinter

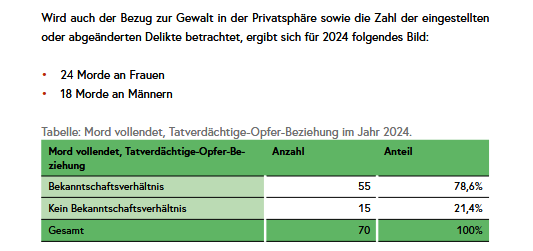

Globale Probleme müssen stets auch aus nationaler Perspektive betrachtet werden. So veröffentlicht das Bundeskriminalamt regelmäßig Berichte, die detailliert aufzeigen, wie sich bestimmte Entwicklungen in Österreich und den einzelnen Bundesländern darstellen. Die hier gezeigte Grafik wurde ausgewählt, um die Dringlichkeit des Themas Frauenmorde zu verdeutlichen. Im Jahr 2024 wurden in Österreich 24 Morde an Frauen verzeichnet. Aufmerksamen Leser:innen wird auffallen, dass diese Zahl nicht mit den 27 dokumentierten Femiziden übereinstimmt – doch woran liegt das?

Auf Nachfrage beim Bundeskriminalamt zeigt sich, dass in der Statistik auch unter 14-Jährige erfasst werden und der Begriff Femizid strafrechtlich nicht eindeutig definiert ist. Dadurch entstehen Abweichungen in den Zahlen. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass Informationen verschleiert werden sollen – vielmehr unterstreicht es, wie wichtig es ist, Statistiken kritisch zu hinterfragen und sorgfältig zu lesen.

Was wir vergessen

Wir – hier in Österreich – vergessen oft, dass Frausein nicht für alle dasselbe bedeutet. Herkunft, Ethnie, kultureller Hintergrund und viele weitere Faktoren prägen Frauen und beeinflussen ihre Erfahrungen mit Gewalt – ähnlich und doch völlig unterschiedlich. Denn die Wirkung von Gewalt endet nicht, wenn eine Frau nicht mehr geschlagen wird oder noch Schlimmeres erfährt; sie wirkt nach. Gewalt hinterlässt Spuren – körperlich, seelisch und im gesamten Dasein.

Genau hinzusehen, was eine Frau erlebt hat, ist die Aufgabe von uns allen. Denn nur wenn wir nachfragen, hinterfragen und zuhören, können wir gemeinsam Lösungen finden – für einzelne Betroffene sowie für den aktiven Kampf für ein besseres Morgen!

#16DaysofActivismAgainstGenderViolence #AgainstGenderViolence #Femizide #AgainstHumanTrafficking #GegenMenschenhandel #EndExploitation #EndTrafficking #HopeForTheFuture #Österreich